お稽古はじめるよ Vol 3

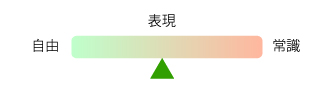

二項対立というと、ちょうど綱引きのような状態で、お互いに引っ張り合ってて、

どちらかが優位に立つことが、他方の不利に直結しているような状態ですね。

力強さと柔らかさとか、自由と常識とか、テンションとリラックスみたな。

これらを一つの線上でバランスを取ろうとしても技術にならないということですね。

このことは、なにか表現をしたことがあればだれでも経験していることだと思います。

日舞とかしますと、腰を落としてしっかり力をいれろといわれますから、

じゃあというんで頑張ると、力むなもっと柔らかく動けと、怒られるわけです。

どうすればいいの?という答えは、経験と稽古を積み重ねるしか無いのです。

そうすれば、いつかわかるときが来る。

しかし、そう信じて何年稽古しても結局うまくならない。

というのが、よくある現実ですね。そして才能が無かったといわれるわけです。

でもこれは、二項対立のまま技術を得ようと努力した結果で、

才能が無かった訳ではないと思われます。

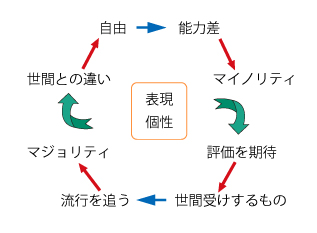

同じような問題は、たとえば個性とはなにかと考えたりすると行き当たります。

自分の個性とはなにか?

それは、他者との違いである。

それを前面にだせば、当然みんなと違うわけですからマイノリティなわけです。

そして、その中には能力差も含まれてきますので、能力の壁に突き当たります。

しかし、一方では世間から認められたいわけですから、

こちらを立てれば、個性は消えていくわけです。

そして、こうなれば運が良いとか悪いとかいうことが問題になってくるわけです。

個性を追求すれば、能力という壁を作り自分が障壁になります。

個性を追求すれば、能力という壁を作り自分が障壁になります。

評価を期待すれば、運に左右されることがおきてきます。

これらは、自由と常識を二項対立にしてしまうことから始まると思います。

このことを解決する方法として、日本の「芸」がヒントになるように思うのです。

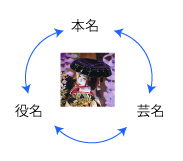

役柄と自分との統合を目指すのでは無く

役柄と自分と演技者との分離を目指すわけです。

ちょっと、どういうことなのか分かりづらいかもしれませんが、

ちょっと、どういうことなのか分かりづらいかもしれませんが、

このことは、集中観の違いということで説明すればわかりやすくなります。

集約的集中と拡散的集中です。

そもそも、集中という言葉は、英語のconcentrationを訳すときに、

con集まるcenter中心を合わせて、直訳して集中という言葉にしたようです。

つまり集中という言葉は、造語で元来日本にはなかった言葉だと思います。

もう少し詳しく説明してみましょう。